ニュース

研究成果

世界初、安定な1価酸素イオンを含む結晶を発見

環境・エネルギー分野に期待されるp軌道強磁性を初観測

【概要】

気候変動や資源の枯渇が進む中、持続可能なエネルギー生成や環境負荷の少ない化学反応の実現が強く求められています。東北大学大学院工学研究科の徐超男教授、内山智貴助教、鄭旭光特任教授(佐賀大学理工学部教授)、先端材料強度科学研究センターの陳迎教授のグループは、筑波大学、佐賀大学との共同研究で、酸素イオンが通常の安定なマイナス2価(O2−)から変化し、安定してマイナス1価(O−)で存在できる新たな酸化物材料Sr2AlO4を発見しました。従来の酸化物では酸素がマイナス2価でしか安定せず、磁性を持つことは困難でしたが、本材料では酸素の2p軌道に不対電子が残ることで、強い磁石の性質(強磁性)が発現しました。さらに、この磁性は900K(627℃)の高温下でも保持されるため、エネルギー生成や触媒としての高い性能が期待されます。

本成果は、新たな発光材料や触媒材料、エネルギー関連材料の機能革新にとどまらず、他の未知の機能や物性の創出にもつながり、今後の新物質設計に大きく貢献するものです。

本研究成果は2024年11月8日(日本時間)に、国際科学誌Advanced Scienceに掲載されました。

【研究の背景】

酸素イオンの価数(電子の状態)は酸化物の性質を決定づける要素となりますが、通常、酸素が安定的に存在できる価数は、マイナス2価(O2−)です。その際、酸素の最外殻の電子軌道(注3)は2s22p4(2s軌道に電子2個、2p軌道に電子4個)となっています。一方、リチウムイオン電池の正極材料であるコバルト酸リチウム(LiCoO2)や紫外線の照射で水から水素を生成可能な二酸化チタン(TiO2)などの物質では、特定の条件(非平衡状態)で酸素の価数が通常の安定したマイナス2価から変化することがあります。これは酸素が特殊な環境下に置かれることで、安定したマイナス2価から一時的に外れる現象です。このような状態では、価数の変化が材料の性能を引き出す要因の一つとなります。従来、酸素はほとんどの場合、安定したマイナス2価でしか存在できないと考えられていました。そのため、酸化物材料においてp軌道が関わる強磁性が現れると予想することもなく、材料特性の利用展開が磁性以外に限定されていました。

【今回の取り組み】

東北大学大学院工学研究科の徐超男教授、内山智貴助教、鄭旭光特任教授(佐賀大学理工学部教授)、先端材料強度科学研究センターの陳迎教授のグループは、筑波大学数理物質系の西堀英治教授、Tomasz Galica助教(研究当時)、佐賀大学理工学部の山内一宏准教授との共同研究で、世界で初めて酸素が安定してマイナス1 価(O−)の状態を保てることを発見し、これまでの常識を覆しました。従来、酸素イオンは通常、安定したマイナス2 価(O2−)の状態で存在するため、他の価数で安定させることは非常に難しいと考えられてきました。

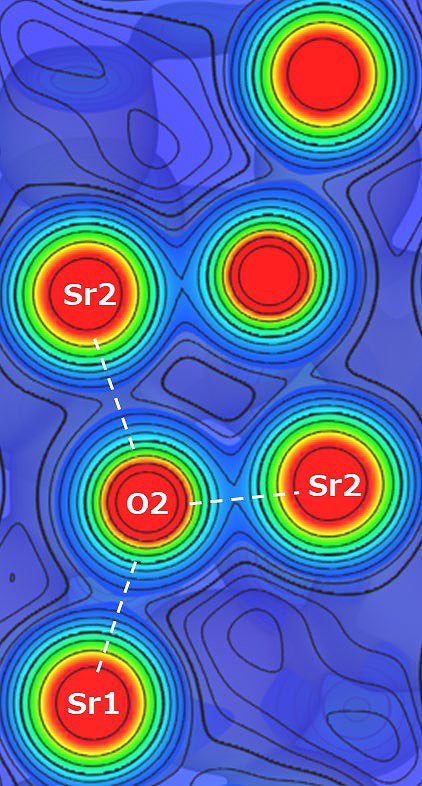

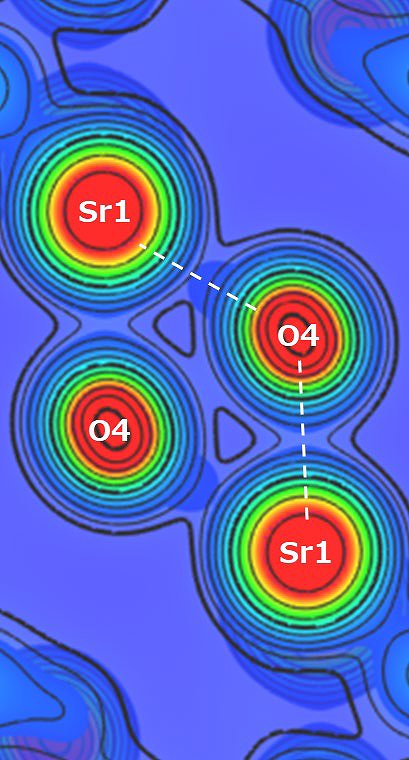

研究グループは、力を加えると発光する「応力発光(注4)機能」をもつ材料の開発を進める過程で、偶然、新しい応力発光物質(図1 の背景にある糸状の緑色発光結晶)を発見し、これを調べるために放射光を用いたX 線吸収分光実験を行い、新しい物質Sr2AlO4(図1 下部の構造)を発見しました。さらに、東北大学金属材料研究所計算材料学センターのスーパーコンピュータ「MASAMUNE」で電子の密度計算(図2 は結果の一部)を行い、この物質の酸素イオンが安定したマイナス1 価のO−の状態で存在すること確認しました。

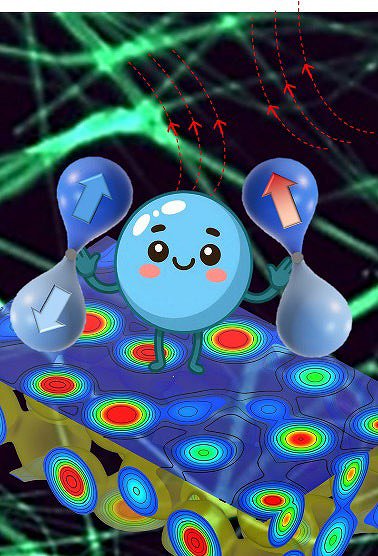

通常の酸素イオン状態であるO2−では、外殻の電子配置が2s22p6 となり、電子がすべて対をなしているため磁性が消失します。しかし、O−状態では外殻の電子配置が2s22p5 となり、不対電子がp軌道(図1 のアレイ状はp軌道、中の矢印が磁気を生み出す電子のスピン)に残ります。この不対電子はスピンを持っており、p軌道で強磁性を生み出すことが確認されました。この強磁性は、p軌道が安定して存在できることにより、900K(627℃)の高温環境下でもその強磁性が維持されることが確認されました。

さらに、今回の発見により、この安定したマイナス1価の酸素(O−)を活性な状態で利用できることが分かりました。これにより、長年の課題であった希少金属に頼らない触媒材料の開発が期待され、エネルギーや環境分野での応用に大きな可能性が開かれました。

図1 O−状態酸素の不対電子が強磁性を放つ

イメージ図(論文誌フロンティスピースに採用)

【今後の展開】

今後は、本結晶材料Sr2AlO4を起点に新たな材料設計を進め、応力発光特性や強磁性のさらなる可能性を探求していきます。特に、今回発見された安定なマイナス1価の酸素(O−)の活性を活かし、エネルギー生成や触媒作用において高い性能を持つ材料の実現を目指します。これにより、希少金属を使用せずに効率的な水素生成や、環境負荷の少ない化学反応が可能な触媒材料の開発が期待されます。また、高温環境での磁性保持や新たな発光特性を活かした電子デバイスへの応用にもつながる可能性があり、エネルギー・環境技術への貢献が見込まれます。

【謝辞】

本研究はJSPS(JP22H00269, JP19H00835, JP25249100, JP17H06374, JP22H01529, JP20K20912, JP18H05462, JP19KK0132, JP20H4656, JP21H05235)の助成を受けました。また、掲載論文は東北大学「東北大学令和6年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業」によりOpen Accessとなっています。

【用語解説】

(注1)2p軌道

p軌道は、電子が原子核の周りにどのように分布しているかを表す軌道の一種です。p軌道は特に「ダンベル」の形をしており、x、y、zの3方向に広がる性質を持っています。p軌道は、化学反応に関与することが多く、特に結合形成に重要な役割を果たします。「2」という数字は、原子の中心から見たときの「エネルギーの階層」(電子殻)の2番目を示しています。

(注2)強磁性

強磁性体の中では、原子の中の電子がもつ小さな磁石のような性質(スピンと呼ばれます)が、同じ方向にそろいやすくなり、全体として強い磁場を発生させます。この性質により、強磁性体は外部からの磁場がなくても磁気を持つことができ、冷蔵庫の磁石などの身近な磁石がその例です。

(注3)電子軌道

原子の中で電子は「核(陽子と中性子が集まっている場所)」の周りを動いていますが、電子は決まったエネルギーを持つ「軌道」と呼ばれる場所に存在しています。この軌道はエネルギーの階層のようなもので、各階層に「s軌道」、「p軌道」などの種類があります。

(注4)応力発光

材料が受けた力学的なエネルギーに相関して繰り返し発光する現象のことです。1990年代に徐教授によって提唱されました。

【論文情報】

リンク先:

東北大学